集中しない消費者へのサポート型情報発信

集中しなくなったなぁ

自宅作業をしていると静かなのが気になって、音楽やラジオをよく流す。聴きながら仕事をしていると調子が上がるときもあれば、流れている内容に引っ張られて集中できないときもある。気がついたら全力でMrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」を歌っていた。集中したかったのに。

また別の日は、家族でお笑い番組を見ていたのだが、気がついたらスマホでエンタの神様時代の人気芸人さんを検索していた。テレビの中で必死に芸を披露している芸人さん(このときはパンサー尾形さん)とは関係ないのに急に昔のネタの話を奥さんとしたくなっていた。CMに入ると私はiPadでYouTubeを起動して奥さんにその芸人さんを見せる。「この人覚えてる?」と聞くと奥さんはInstagramで次の休みに行きたいお店を調べていた。

なんだか年を重ねて集中力が落ちたなぁ、昔はCMさえもかじりついて見るぐらいテレビの時間に集中していたのに。今じゃちょっとした時間の隙間に魔が差し込んで、気がついたら関係のないメディアを見ている。これって年なのかなぁ。

いいえ、それは年ではない。多様なメディアが登場したことによって消費者は集中力が続かない状態になっているのである。今日は私のような集中力がない消費者の現状と、そんな消費者への情報提供について話してみたい。

割り込み型・売り込み型広告の限界

旧来の割り込み型・売り込み型の広告には限界が来ていると言われているのだが、まずはそれぞれの特徴を述べていく。

割り込み型広告は、消費者の興味のあるなしに関係なく生活に割り込んでくるタイプの広告だ。テレビCM、街頭の看板、YouTubeの動画中の広告(スキップを押せないやつはツラいよね)、ネットのバナー広告などなどである。売り込み型広告は商品やサービス、企業の良さを消費者に積極的にアピールしている広告である。これはどちらかといえば広告の内容がそのようなものであるというイメージ。

このような広告はニューヨークのタイムズスクエアに例えられる。

例えばあなたがタイムズスクエアの観光客だとしよう。このタイムズスクエアを見てどう思うだろうか?

「派手で賑やかだなー。」「英語がいっぱいだなー。」「ニューヨークらしい景色だなー。」「目がチカチカするなー。」もし、そのような感想が浮かんだのであれば広告として失敗している。広告主は自社の商品サービスだけに目を留めてほしいのに、自社の商品サービスだけにお金を払ってほしいのに看板はまとめて景色として消費されてしまっている。

このようなタイムズスクエアの状況を指して「割り込み型・売り込み型の広告には限界が来ている」と言われているのである。

旧来の割り込み型・売り込み型の広告は、企業が勝手に設定したテーマに興味を持つ視聴者がいて初めて成り立つ。しかもその貴重な視聴者の時間と空間に割り込んで展開されているのである。

例えば、自身の所有する自動車を高く査定してほしい人がいて、その方をターゲットに「中古車売買の専門サービス」のテレビCMを展開したとする。ゴールデンタイムのお笑い番組の合間のCMだ。いくら視聴者の欲しい情報と企業の伝えたいメッセージが合致していたとしても、テレビを見ている視聴者はお笑い番組を見たいのだから、CMなんてない方が良い。たまたま刺さる視聴が少数いる一方で、大多数の興味のない視聴者にとっては単なる時間の浪費でしかない。

さらに割り込み型・売り込み型の広告にはもう一つ大きな問題がある。それは限られた時間・限られたスペースの中で、一瞬で商品サービスの良さを伝えなければならない点である。近頃は高機能な製品が増えてきているので、数十種類の機能があったり、複数のメッセージを抱えていることもザラにある。そんな中、時間と空間が限られた広告では、その良さが十分に伝えられない。もう何年も前からiPhoneのテレビCMは「カメラがすごい」ことしか言っていない。

メディアフラグメンテーション時代

先程までは、企業が使用する割り込み型・売り込み型の広告の限界について話してきた。一方、消費者の側はどのように変わってきているのか?についても考えていきたい。

企業からの情報を受け取る消費者にとっては、ここ30年ほどで以下のようなメディアの変化が訪れた。

- デジタルメディアが普及し、好きなメディアを選べるようになった。

- デジタルデバイスが普及し、時間と場所を気にせずメディアに触れられるようになった。

- メディアの媒体が増え、組み合わせて消費できるようになった。

それにより、現代はメディアフラグメンテーションの時代と言われるようになっている。

メディアフラグメンテーションとは、消費者が多様なメディアプラットフォームやチャネルを利用してコンテンツを断片的に消費している状況を指す。冒頭の私のエピソードのようにテレビを見ながら、スマホを触る方も多いと思われる。消費者は様々なメディアに瞬時に触れられるようになたったために1つひとつのコンテンツ消費が断片的になってしまっているのである。集中力が続かないという個人の問題ではなく、瞬時に短時間でアクセスできるメディアに溢れているのである。

このメディアフラグメンテーションの時代により企業の問題は以下のように変化した。

ターゲティングの複雑化

消費者が複数のメディアを利用するため、企業がターゲットしたい層にリーチする戦略がより複雑になる。複数のプラットフォームやチャネルをまたいだマーケティング戦略を立てる必要が出てくる。

広告効率の低下

かつてのテレビCMや新聞のように、消費者全体にリーチできる広告がもはや存在し得なくなってきている。結果、1つひとつの広告効率が低下するため、企業は複数のチャネルでの広告展開が必要となってくる。もちろんその分、管理の手間も増える。

多様なコンテンツ制作

消費者が異なるメディアを利用するため、企業はコンテンツを各メディア向けに最適化する必要がある。YouTube動画、TikTok動画、Instagram向けのビジュアルコンテンツ、ブログなど、チャネルごとに異なる形式やトーンでコンテンツを制作することが求められる。

消費者行動の断片化

消費者は複数のメディアを利用するため、一つのメディアだけで消費行動を追跡するのが難しくなる。消費者の購買行動やコンテンツ消費の流れを理解するためには、統合的なデータ分析が必要となる。

集中しない消費者へどう寄り添うか

さきほどまで、メディアフラグメンテーション時代の消費者の傾向と企業の課題の変化について触れた。

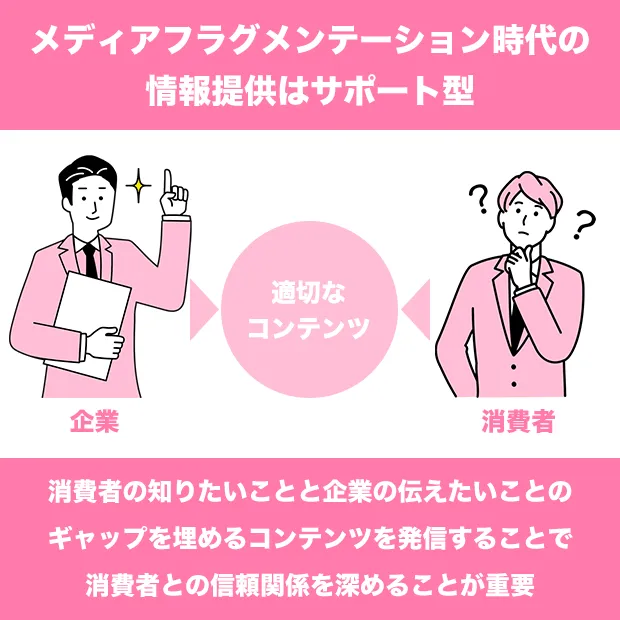

ではどうすればそんな集中していない消費者に情報を届ければよいのだろうか?答えは意外にもシンプルである。それは、情報を求めている人に対して、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供すればよいというものである。

ここでいう適切とは、「企業が伝えたいこと」と「消費者が知りたいこと」のギャップを理解して、それを埋めるようなコンテンツで消費者の情報収集をサポートすることである。

例えば、経営コンサルティング会社があったとする。企業側が伝えたいことは「どんな問題でも横断的に対応できる」といった強気なメッセージだ。一方消費者(ここでは見込客)が求めているのは、「私の個別具体的な問題をどう解決してくれるか?」といったことであろう。もしそうであれば、企業が伝えるメッセージは「なんでも相談してください」ではない。消費者の立場に立って、「こんな問題解決が得意だ」「こんな似た事例があった」「こんな時、経営コンサルティングを利用してほしい」「どのくらいの期間、どのくらいの予算感で解決できる」といった情報にあるだろう。おそらく1つひとつの情報量が増えるので、必然的にメディアのようになっていくがそれで良い。

消費者との信頼関係を形成し、購入をサポートするコミュニケーションを成立させることで、WEBブランディングは形作られていく。

そして最後は売り込む!

先程までは、メディアフラグメンテーション時代の消費者への情報提供の方法として、サポート型の購入支援情報の提供をすることが大切であることを述べた。

では、消費者に対してもはや売り込みは、余計なおせっかいになるのか?

私はそのようには考えていはいない。なぜなら、十分に商品サービスについて知識を得たとしても最後の一押しは必要となるからである。消費者の情報量に応じたコンテンツを用意して提供することで、消費者の購買意欲は高まる。十分に購買意欲が高まった状態であれば、売り込みとして「購入するべきだ」と促しても良いと考えている。

最後は優しく情熱的に消費者の背中を押してもらいたい。

この記事に関連する情報はこちら

次の記事更新はいつ?

ニュースレターを登録してピーチウェブの最新情報をいち早く手に入れてください!もちろん、登録無料でいつでも解約可能ですのでご安心ください。