混沌とした消費者に寄り添う情報発信

情報は溢れているのに足りない

最も多くアクセスされているサイトをご存知だろうか?

SimilarWebによると、2024年8月の日本ユーザーの訪問が多いサイトは、「1位:google.com」「2位:yahoo.co.jp」「3位:youtube.com」となっている。YouTubeはSNSではあるが、最近SNSは情報収集の手段となっていると考えれば、上位は検索エンジンやそれに類するサービスが占めているという結果ともいえる。インターネット上には無尽蔵に情報が溢れており、消費者は嫌いな割り込み系広告を避けながら、足りない情報を検索し続けている様子がうかがえる。わかるなー。

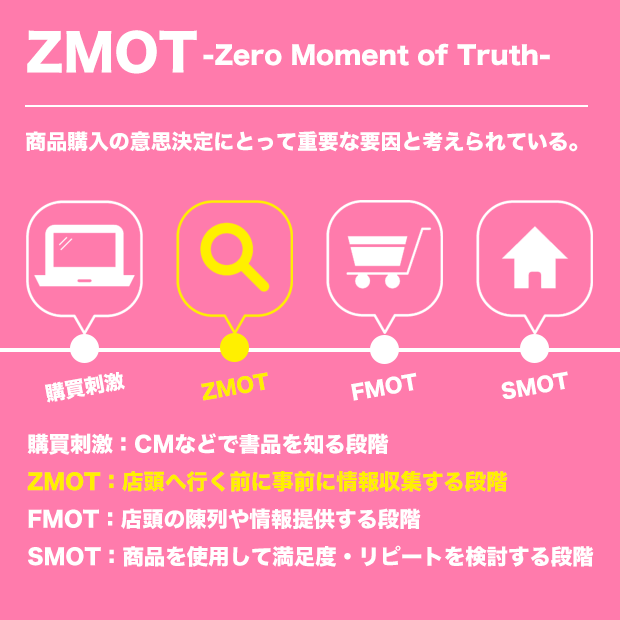

FMOTとZMOT

さてGoogle社が2011年ごろにZMOT(Zero Moment of Truth)という考えを提唱した。これは消費者が購買プロセスの中で、どの段階で得た情報を重要視しているか?という考え方が元となっている。それまでは、FMOT(First Moment of Truth)の段階での情報提供が特に重要と考えられてきたが、今(といっても10年以上前)の時代は、もっと手前の段階が大事だとする新しい考え方であった。

まずFMOTだが、これは消費者が店頭での陳列やPOPなどで情報を得た段階を指している。例えばCMなどを見て、近くのスーパーに商品を購入しようと思った消費者。ところが店頭についてから同じカテゴリーの別の商品が安くなっていたので、そちらを購入したみたいなイメージだ。店頭、つまりサービス提供者と消費者が実際に顔を合わせてから得た情報を消費者は重要視するという考え方だ。

一方で、ZMOTは消費者が商品を知ってから店頭に行くまでの間に事前に情報を検索している段階のことだ。Google社によれば多くの消費者は事前に自身で商品についてのインターネットなどから情報を収集しており、購入を決めてから店頭に行くケースが多いという。さきほどの検索エンジンの訪問者数が多いこととも一致する結果と言える。私自身の直感としてもより専門的な商品サービスを購入する場合は事前に情報収集をすることが多い。わかるなー。

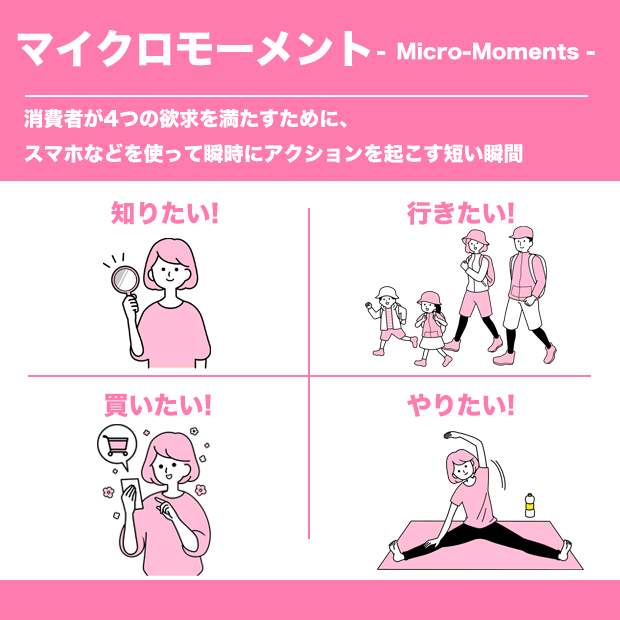

マイクロモーメント

さらにZMOT以降もデジタル化や消費者行動の変化に基づき、Google社はさまざまな新しい考え方を提唱している。

その一つが、マイクロモーメント(Micro Moments)だ。これは、ZMOTの考え方が進化した形で消費者が「知りたい」「行きたい」「買いたい」「やりたい」といった欲求を満たすために、スマートフォンやパソコンを使って瞬時にアクションを起こす短い瞬間のことを指す。消費者は必ずしもじっくり計画立てて情報収集しているわけではないので、欲求が起こったその瞬間に良さそうな答えを求めている。

さてその瞬間にあなたのビジネスは、消費者の検索結果に出てきているだろうか?もしホームページを持っていない、SNSアカウントを更新していないといった状況であれば、そもそもあなたと見込みの消費者が出会うことすらない非常に恐ろしい事態が起こってしまう。

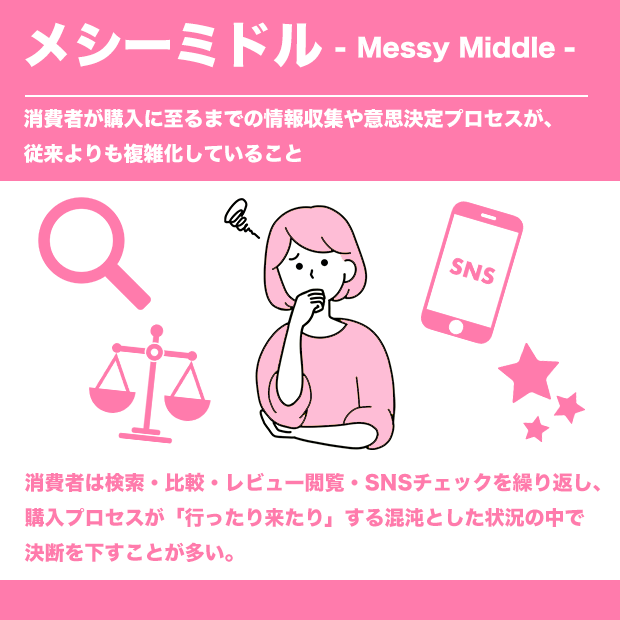

メシーミドル

そしてGoogle社は、もう一つ消費者の情報収集について提唱している考え方がある。それがメシーミドル(Messy Middle)という考え方だ。アメリカの企業だから仕方ないがさっきから横文字が多い...

メシーミドルは、消費者が購入に至るまでの情報収集や意思決定プロセスが、従来よりも複雑化していることを指す。さきほどのZMOTやマイクロモーメントに考え方が似ているが、こちらは消費者の情報収集の多様化と行動の予測不可能性を強調しているものである。消費者は、検索・比較・レビュー閲覧・SNSのチェックなど様々な形での情報収集を繰り返し、購入プロセスが行ったり来たりする混沌とした状況(messy)の中で購入の決断を下すことが多くなっているというものだ。インターネットでの検索が容易になったことで、瞬間的かつ混沌とした予測不能な情報収集が行われた結果、特定の店舗(または企業)での購入決定がなされてしまっている。

どうやって消費者に情報提供するか

ZMOTのように店頭でサービス提供者に会う前に情報収集が行われていたり、マイクロモーメントのように欲求が喚起された瞬間、衝動的に情報検索が始まったり、メシーミドルのようにその行動が予想不可能であった場合、私たちはどのように消費者へ情報を届ければよいだろうか。基本的には消費者の情報収集行動を支援する姿勢が大切である。その上で2つの対応を行うべきだと考えている。

質の向上 = コンセプトを明確にする

まずは自身のビジネスのコンセプトを明確にする事が大切であると考える。一部の士業のように顧客が企業や個人など横断的に発生する会社や経営コンサルタントのようにサービス領域が広い業種については、特にこの方法が有効であると考える。シェアを獲得したいターゲット層を決めて、そのターゲットに向けたコンテンツを発信することで、消費者にとってのコンテンツの質が向上し、結果的に情報収集行動を支援することになるのである。

量の向上 = 疑問に答え続ける

もう一つの対応としては、想定する消費者が持つ疑問に答え続けるようにコンテンツを増やし続けることである。サービスの詳細、サービス実施にあたっての不安点、アフターフォロー、既存顧客からの口コミ、大まかな金額感などなど情報発信できうるものはたくさんある。サービスページに載せるのも良いし、よくある質問を充実させるのも1つの手である。ブログを使って実際のサービスの様子を発信すれば消費者にとってサービス利用のイメージが湧くかも知れない。とにかく想定される疑問をすべて潰すようにコンテンツを増やすことで、顧客からの信頼を勝ち取るというものである。

この記事に関連する情報はこちら

次の記事更新はいつ?

ニュースレターを登録してピーチウェブの最新情報をいち早く手に入れてください!もちろん、登録無料でいつでも解約可能ですのでご安心ください。